Vor 75 Jahren sollte der UN-Teilungsplan für Palästina zum Frieden zwischen Arabern und Juden verhelfen. Die Voraussetzungen dafür sind bis heute nicht gegeben.

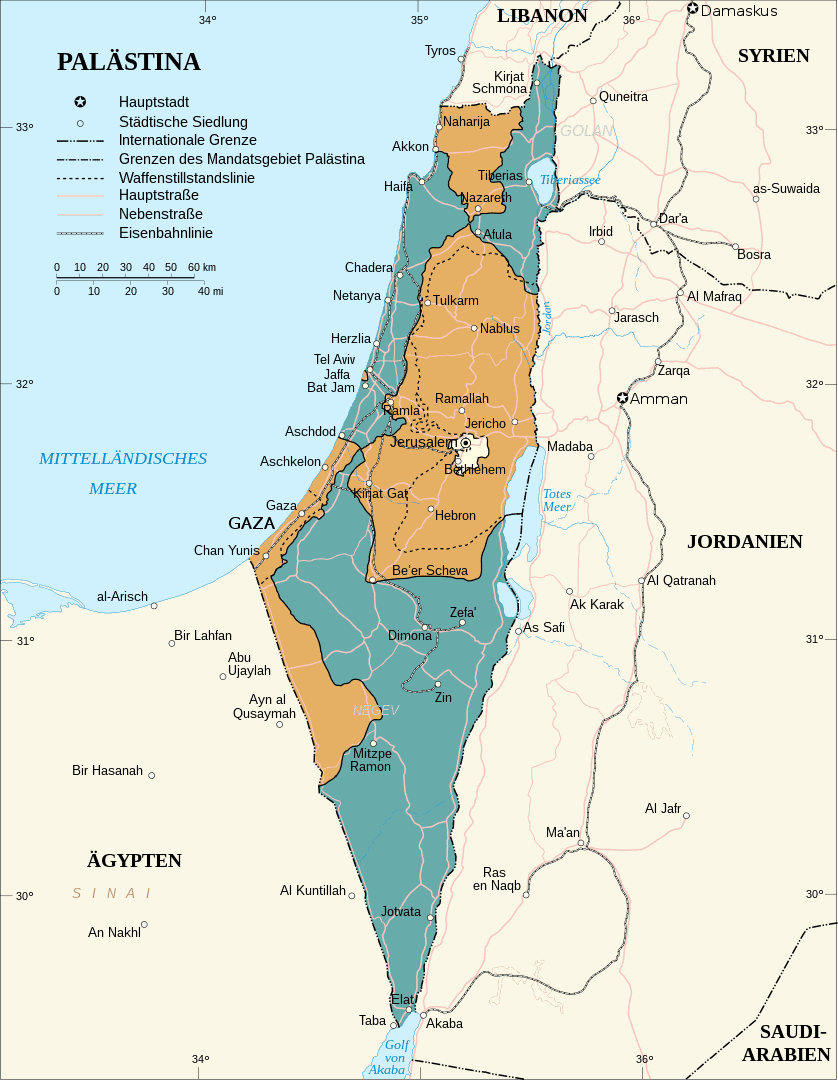

Am 29. November 1947 war es soweit: Fieberhaft verfolgten Juden in Palästina die Radiodurchsage bei der UN-Abstimmung zum Teilungsplan. Im Februar hatten die Briten ihr Mandat für Palästina an die Vereinten Nationen abgegeben. Eine Kommission empfahl dann der Generalversammlung den Teilungsplan als eine Lösung des Konfliktes zwischen Juden und Arabern. Am Ende stimmten 33 Länder für die Resolution 181, 13 dagegen. Zehn Länder enthielten sich, darunter Großbritannien. Damit war beschlossen: Ein jüdischer und ein arabischer Staat sollte westlich des Jordans entstehen, Jerusalem unter internationale Aufsicht kommen.

Bei den meisten Juden herrschte Freude über die Entscheidung. Doch nicht alle waren glücklich. Immerhin schwebte Revisionisten wie Menachem Begin (1913–1992) ein Staat vom Nil bis zum Euphrat vor. Aber der Hauptstrom der zionistischen Bewegung nahm den Plan an – aus Pragmatismus. Alle wussten, dass er wenig taugte: Die Grenzen waren nicht zu verteidigen, im jüdischen Staat waren Juden nur knapp in der Mehrheit.

Die Araber begingen mit ihrer Ablehnung einen taktischen Fehler, wie der israelische Historiker Tom Segev konstatiert: Sie waren nicht auf einen zu erwartenden Krieg vorbereitet und hätten sich durch die Annahme des Planes Zeit erkaufen können. Dennoch waren sie es, die dem wenige Monate später gegründeten Staat Israel den Krieg erklärten. In dessen Verlauf verloren sie Teile des ihnen zugedachten Gebiets, darunter die Wüstenstadt Be’er Scheva.

Eine ähnliche Verweigerungshaltung hatten die Araber schon zehn Jahre zuvor an den Tag gelegt, mit ähnlichen Folgen: 1937 schlug die britische Peel-Kommission ebenfalls eine Teilung vor. Das für Juden vorgesehene Gebiet war dabei nur halb so groß wie in der UN-Version von 1947.

Schon 1922 hatten die Briten eine Teilung vollzogen: Damals ging das Land östlich des Jordans, 77 Prozent des Mandatsgebiets, in dem die Briten eine „Heimstätte“ für die Juden schaffen sollten, an Abdullah Bin Hussein. Es war als Belohnung gedacht für die Treue seiner Familie, der Haschemiten, gegenüber dem Empire. Heute ist es als Jordanien bekannt.

Ein Plan unter anderen

Dass die Generalversammlung dem neuesten Teilungsplan zustimmen würde, war bis zuletzt unsicher. Und auch die Idee der Teilung war keineswegs in Stein gemeißelt. Vorschläge gab es einige, und noch 1936 erwägten die Briten, das Land nach Schweizer Vorbild in Kantone aufzuteilen, die dann in einer Föderation zusammenkommen sollten. Auch der Zionistenführer und spätere Staatspräsident Chaim Weizmann (1874–1952) hat spätestens seit 1919 und bis hinein in die 1930er Jahre an eine „Kantonisierung“ als eine Möglichkeit zur Verwirklichung des zionistischen Ziels gedacht.

Die Briten merkten aber schnell, dass diese Lösung nicht praktikabel war, nicht zuletzt wegen des organisatorischen Aufwands. Und so rückte eine Teilung wieder verstärkt ins Blickfeld. Die zuständige Peel-Kommission wusste allerdings, dass ihr Vorschlag keine ideale Lösung darstellte. Sie betonte, dass es nur ein radikaler und letzter Schritt sei. Um ihn zu beschreiben, zog sie die Begrifflichkeit der Medizin heran: es sei ein operativer Eingriff am kranken Patienten Palästina.

„Krank“ war Palästina nach Auffassung der Briten, weil spätestens seit dem Massaker von 1929 Gewalt zum Alltag gehörte: Araber gegen Briten, Araber gegen Juden, irgendwann Juden gegen Briten – und dann trugen auch noch die jüdischen Kampfverbände ihre Rivalitäten aus. Die Briten wurden angesichts dieser Entwicklung ihres Mandats überdrüssig. Vor allem nach dem arabischen Gewaltaufstand von 1936 bis 39 sehnten sie den Abschied herbei, der durch den Zweiten Weltkrieg herausgezögert wurde und dann 1948 erfolgte.

Ungelöster Konflikt

Heute, 75 Jahre nach dem Teilungsplan, ist das Rätsel noch nicht gelöst, wie Araber und Juden auf Dauer möglichst gewaltfrei zusammenleben können. Eine „Zwei-Staaten-Lösung“, bei der inzwischen ein „palästinensischer“ Staat mitgedacht ist, gilt gerade im Westen als schick. Auch der israelische Regierungschef Jair Lapid (Jesch Atid) sprach sich im September auf der Bühne der UN-Generalversammlung dafür aus. Er verknüpfte dies allerdings mit der Bedingung, dass ein Palästinenserstaat „friedliebend“ sein müsse – ohne dabei zu sagen, für wie realistisch er das hält. In seiner Rede beklagte er jedenfalls, die Palästinenser hätten nach dem israelischen Rückzug aus dem Gazastreifen mehr Interesse daran gehabt, Raketen auf Israel abzufeuern als sich eine eigene Wirtschaft aufzubauen.

Die Alternative der „Ein-Staat-Lösung“ scheint unter aktuellen Gegebenheiten auch nicht praktikabel. Die Rechts- und Sicherheitsexpertin Pnina Scharvit Baruch hat im Dezember 2021 vier Varianten dieses Modells durchgespielt: Föderation, Konföderation, ein Staat mit palästinensischer Autonomie und ein Staat ohne diese. Keine dieser Varianten sieht sie als tragbar. Als einen Hauptgrund nennt sie die mit einem solchen Staat verbundene Bewegungsfreiheit, die die Eindämmung von Gewalttaten massiv erschwere. Bei allen Nachteilen hält sie eine Trennung von den Palästinensern, also eine „Zwei-Staaten-Lösung“, für tauglicher.

Egal, welcher Lösung man anhängt: Angesichts der Geschichte des Teilungsplans und seiner Lösungsansätze scheint das Rufen nach einer „Zwei-Staaten-Lösung“, ohne dabei die entsprechenden Voraussetzungen im Blick zu haben, allzu plump. In dem Land westlich des Jordans halten sich aktuellen Statistiken zufolge Juden und Araber zahlenmäßig in etwa die Waage. Die friedliebenden unter ihnen haben gewieftere Ansätze verdient als die ständige Wiederholung dieses Etiketts.